「はじめに」 学習記録を見て,自分のペースで学習するドリルソフト。ヒントの図を 多用し,ローマ字のタッチタイプや数の領域などでの習熟をねらっています。 (タッチタイプ:手元を見ずにキーボードで文字入力すること) ○ タイピング(キーボード)練習 ・ABC練習 アルファベットとタッチタイプの学習をします。 ホームポジションを中心とした指の位置や動かし方を練習します。 ・ローマ字練習 タッチタイプでローマ字入力ができるようにします。 母音,各子音ごとに練習します。 ・ローマ字テスト ローマ字入力の習熟度を確かめます。 任意の文字で1分間に40字まで出題されます。 ・その他 片手の10キーだけで,かなのタッチタイプができます。 ローマ字を覚える必要がなく,ATOKなどに設定できます。 ○ 算数の学習 ・全学年の学習内容 数の領域を中心に学習内容を用意しました。 学習記録をもとに学習を進めます。 ・学年を越えた学習 1年から6年の任意の学習ができます。 どの学年の課題でも,学習記録が残ります。 ・図によるイメージ化 数を具体的なイメージとして図示しました。 個数・長さ・広さ・立体などで表現しました。 ・児童の回答への応答 誤答・正答と共に,ヒントも出します。 「大きい,小さい」「図による表現」など ・マス計算 百マス計算のイメージで習熟度を高めます。 「2とびの数」から「わり算」まで10種類用意しました。 ○ 国語・社会 ・漢字の読み 漢字の読みを確かめます。 1年から6年まで,読み,画数,部首などが出題されます。 ・県名・歴史クイズ 県名・県庁所在地・年表などの確かめです。 学習の後の確認に用います。 このCDから「じぶんでドリル」を体験できます。 ネットワークを活用すると,お世話をするサーバ役のコンピュータ 上の学習記録を共有することができます。

|

1 「じぶんでドリル」を動かします。

|

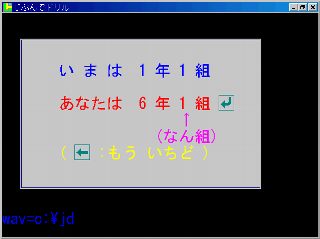

2 「学年・組」を入れます。 |

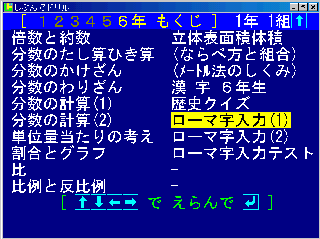

3 「もくじ」で学習学年を選びます。 |

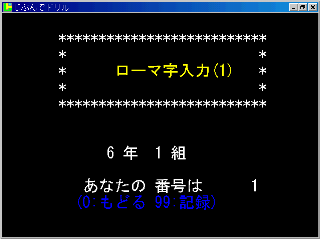

4 「学習者の番号」を入れます。 |

5 「問題」を選びます。 |

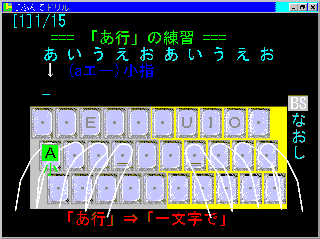

6 学習します。 |

「タッチタイプの指導」 ○ タッチタイプの指導の意義 漢字変換を伴う日本語の入力では画面の文字を追うタッチタイプが 有効です。誤入力や誤変換の訂正も簡単で,目の疲れも少ないです。 一旦,手元を見る入力に慣れた人が,タッチタイプに変えるのは 至難の業です。今は手元を見てしまう人も,タッチタイプの知識が あれば,今後のタイピング練習の方向づけになります。 ○ 開始時期 4年生のローマ字学習と連動させる場合が多いようです。 ローマ字学習がまだの3年生の3学期からでも練習できました。 ほとんどの児童が「ABC」さえ知らない時期ですが,ソフトが 「文字」と「読み方」と「指の位置」を画面に表示しており, 特別な指導なしに「ローマ字入力」の練習を進めることができます。 (ローマ字学習の参考になりますが,過度の期待はできません。) ○ ホームポジションと指の運び 最初の指導は,ホームポジションと指の動かし方です。 これなしには,タッチタイプができません。 ・毎回,ホームポジションにかえります。(人さし指は目:突起が印) ・斜めに上中下の3つのキーだけ押します。(人さし指だけは6つ) ○ 上達のコツ キーボードを見ずに入力するタッチタイプの上達のコツは,キー ボードを隠すことです。例えば,手の上に紙一枚載せると隠れます。 「ABC練習」の2回目から,隠すように指導できました。 間違いこそ大事ですから,ホームポジションの位置からやり直す ように指導します。 ○ 学習期間と回数 1年次に「ローマ字」まで進んでも,実際に使えるまでには なっていません。2年次は「ローマ字」から再度学習します。 これで,過半数の児童がタッチタイプができるようになります。 時間を置くと忘れるので,3年次の学習が必要です。 3年計画で繰り返し学習する必要があります。 ・1年次(6時間)ABC練習,ローマ字入力 ・2年次(5時間)ローマ字入力,ローマ字入力テスト ・3年次(4時間)ローマ字入力,ローマ字入力テスト (時間は,コンピュータが2人で1台の場合です。) ○ 基本の確認 タイピング・ゲームは意欲づけと習熟度を知る手だてになります。 反面,速さにこだわり,タッチタイプを乱す恐れもありますから, 速度よりキーボードを見ないことを指導します。 ○ 成果 3年以上2年間の取り組みで,約半数の児童がタッチタイプを 習得しています。ただ実際の文字入力では,形が崩れている児童が 目立ちます。 ローマ字表を離せない児童にはタッチタイプを強要せず,50音表 からマウスで文字を拾うよう指導し,復習の機会を考えます。 習熟度が上がると仮名から直接指が動くようになります。

「ネットワークの活用(記録の共有)」 サーバ役のコンピュータに学習記録を置くとどの児童機からも, 各自の記録を見て学習を継続することができます。 また,プログラムのソフト本体もサーバに置いて共有できます。 そのためには,次のような準備が必要です。 ○ サーバにソフト本体とデータの保存フォルダを用意する。 ○ 児童機にサーバにある「じぶんでドリル」のアイコンを作る。 ※ 実践例 「自分でドリル」については,次のホームページをごらんください。 http://www.geocities.jp/jkyozai/

「環境設定」 「じぶんでドリル」を1台のコンピュータだけで使う場合と, コンピュータ教室でネットワークを活用する場合では,設定が 異なります。 1 「じぶんでドリル」のプログラム入手 2 プログラム本体の解凍 3 サーバにフォルダの準備(※) 4 各児童機に設定ファイル(※) 5 アイコンの設定 ※ コンピュータ1台の場合は,3,4が不要です。

「じぶんでドリル」ソフトの入手 ○ この「じぶんでドリル」のページからプログラム本体が入手できます。 ダウンロードしてください。

「環境設定(単独)」 1台だけで単独に「じぶんでドリル」を設定する場合です。 1 本体の解凍 ・入手したプログラムを実行します。 ・Cドライブに「Jdフォルダ」ができて,解凍されます。 ・「じぶんでドリル.exe」を実行すると,学習できます。 2 アイコン ・「じぶんでドリル.exe」本体からアイコンを出します。

「環境設定(共有)」 ネットワークで学習記録とプログラムを共有する場合です。 1 本体解凍 ・サーバで,入手したプログラムを実行します。 ・Cドライブに「Jdフォルダ」ができて,解凍されます。 (他の場所に移動することもできます。) 2 設定ファイル(menu.ini)の設置(児童機) ・児童機のCかDドライブに「Jdフォルダ」を作ります。 ・サーバの「Jdフォルダ」から,「menu.ini」と 「boxフォルダ」を複写します。 3 設定ファイル(menu.ini)の設定設置(児童機) ・児童機の「Jdフォルダ」の「menu.ini」に,サーバの 「Jdフォルダ」の場所を書き込みます。 (ダブルクリックすると,ノートパッドが開きます。) 5 アイコン ・サーバの「じぶんでドリル」本体から児童機にアイコンを出します。「名前の登録」 学習する児童の名前を登録すると,学習意欲が増だけでなく, 学習者の番号間違いを防ぐこともできます。 名前の登録は,年度はじめの1回でよく,児童自身でできます。 低学年では,教師が登録しますが,児童と同じ方法が簡単です。 一括での登録もできますが,難易度が上がります。 ○ じぶんで登録 ・「学年・組」「番号」などを入れて「問題選択」にします。 ・「問題選択」で「88」を入れます。 (「学年・組」→「もくじ」→「学習者の番号」→「問題選択」) ・名前を入れて「ok」で登録できます。 ○ 一括で登録 ・名簿のテキストファイル"name.txt"を作ります。 年組番=名前(8字まで)の形式で一人一行です。 例「10101=広島一郎」→「1年1組1番 広島一郎」 ・「学習者の番号」で「99」を入れて「記録」にします。 ・「+-」を入れて,「補助」にします。 ・英数半角小文字「jd」を入れます。 ・「3」を入れて「記録整理」にします。 ・「3」を入れて「名前記録」にします。 ・「1」を入れて「txt→rf」にします。(テキスト→記録) ・「5」を入れて「実行」します。 ※ 一括登録の途中で,児童が名前登録をしても記録されません。